形成外科

形成外科

形成外科は主に体の表面に見える疾患について取り扱います。機能や見た目の異常を治療して、社会復帰するのを助けたり、生活の質を向上させたりする役割を担います。

当院では理事長が主に担当し、大学病院と同水準の治療を行います。入院加療が必要な疾患については大学病院と連携して治療を行いますので安心してご相談ください。

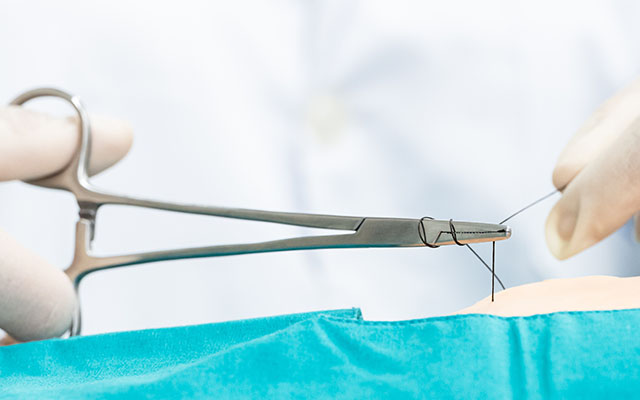

けがには擦り傷・切り傷・打撲・やけど・顔のけがなどさまざまあります。傷は清潔に保つことが基本で、汚れたまま放置すると感染や傷跡の原因になります。やけどはすぐに冷やすことが大切です。顔など目立つ部位や深い傷は、傷あとが残りやすいため、早めに形成外科で適切な処置を受けることで、治りを早めたり傷跡をきれいにしたりできます。自己判断せず、専門医の診察をおすすめします。

けがや手術、ニキビなどのあとが目立つ状態です。赤く盛り上がったり、かゆみや痛みを生じたりする疾患を肥厚性瘢痕・ケロイドといいます。かゆみや痛みが生じている場合はテープやステロイド注射、内服薬などで落ち着かせることができます。見た目を良くしたい場合、手術により傷あとを可能な限り目立たなくさせることができます。また当院ではCO2フラクショナルを導入しており、手術をせずとも傷あとを目立たなくさせることが可能です。これらの方法を使用し、可能な限り傷あとを目立たなくさせることができるのでお気軽にご相談ください。

あざにはいろいろな種類のあざがあり、色素性母斑、扁平母斑、太田母斑、血管腫など様々です。治療方法としては手術とレーザーがあります。当院ではQスイッチルビーレーザーを用いて黒色の色素に対する治療を行うことができます。色素性母斑や異所性蒙古斑に対しては保険治療を行うことも可能です。また整容的な改善を目指す方法として手術で切除するという方法もあります。最も患者さんにとって良い方法を相談しながら、最良の医療を提供させていただきます。

眼瞼下垂症は、まぶたを上げる筋肉(眼瞼挙筋)がまぶた(瞼板)から外れてしまったり、緩んでしまったりすることでまぶたを上げにくくなる疾患です。原因で最も多いのが加齢によるもので、加齢により上まぶたの皮膚が伸びて緩むことでさらに症状が悪化します。加齢以外の原因としてハードコンタクトレンズの使用や先天的(生まれつき)に筋肉の機能が弱いことなどがあげられます。眼を開いたときに上まぶたが正常の位置よりも下がり、上の視野が狭く感じたり、外見が悪く(眠そうな印象)なったりします。まぶたが上がりにくいのを、眉毛を上げることで補おうとするため眉毛が上がってしまい、額のしわが目立ちます。眉毛を上げるのは前頭筋を使用するため前頭筋の使い過ぎで頭痛や肩こりが生じます。

テープでまぶたを上げることで改善が期待できますが、かぶれてしまったり取れてしまうためお勧めできません。眼瞼下垂症は手術で症状の改善が期待できます。一人一人症状が異なるため、最善の治療法を提案させていただきます。見た目だけが気になるというような保険適応外の方も相談してください。

生まれつき、または加齢によりまつ毛が内側を向いてしまい瞳の表面を傷つけてしまう疾患です。手術によってまつ毛を外向きにすることで症状を改善することができます。

表情は顔面の皮下にある表情筋と呼ばれる筋肉の働きによるもので、表情筋はすべて顔面神経によって支配されています。この顔面神経が何らかの障害を受けた場合、様々な顔面神経麻痺を起こします(口元を動かして笑えない、眉が動かない、まぶたが閉じられないなど)。顔面神経の切断が明らかな場合は、顕微鏡下で神経を縫合したり、他の部位から神経を移植したりする治療を行います。時間経過が長く神経の回復が見込めない場合は、その他の方法で対応します。麻痺によって、目が開きにくい、目が閉じずらい、飲み物や食べ物が口からこぼれやすい、見た目の左右差が大きいなどお悩みのことがあればお気軽にご相談ください。

褥瘡(床ずれ)は、うまく体を動かせない、マヒがあるなどの方で体の一部分に圧力が長時間かかってしまう方などに多くみられます。体の限定した部位が長時間圧迫されることにより、その部位の血流がなくなり、組織が損傷されて起こります。大きな骨と床に挟まれる部位にできやすく、仙骨部(でん部の正中部)、坐骨部(でん部の骨が突出する部位)、大転子部(大腿部の骨が突出する部位)、腸骨稜部(骨盤前部の骨が突出する部位)、踵部(足底)などが好発部位です。

軽傷の場合は皮膚の発赤だけでおさまりますが、悪化していくと水ぶくれや表皮の剥がれなどといった症状がでます。さらに重症化すると皮膚が壊死してしまい、浸出液が多くなり、細菌感染を引き起こすと全身状態が悪化してしまいます。褥瘡の治療は一筋縄ではいかず、様々な観点からの治療が必要です。当院では大学病院と連携しているため、総合的な治療を行うことができます。

できものとは、皮膚などに生じる腫瘍やしこりのことを指します。種類によって体のあらゆる部位に生じ、色や硬さも様々です。見た目にわかる場合と、触ってみないとわからない場合があります。原因は腫瘍だけでなく、細菌やウイルスが原因でできるものもあります。

多くのできものは、自然にはなくならず、少しずつ大きくなることが多いです。

できものの多くは良性ですが、まれに悪性のものが含まれます。見た目で判断できるものもありますが、最終的には組織を取ってきて検査(病理検査)を行うことで良性か悪性かの判断をします。

見た目にも悩みの種になることもありますので、迷ったときはぜひご相談ください。

わきの下にはアポクリン腺とエクリン腺という2種類の汗腺(汗を出す器官)があり、わきがとは、アポクリン汗腺からの汗の成分と、皮膚表面の細菌が作用して特有の臭いを放つことをいいます。アポクリン汗腺は、ホルモンの分泌が活発になる思春期から活動をはじめるため、このころに症状を訴える方が多いようです。エクリン汗腺が原因のものは腋窩多汗症といいます。治療法としてボツリヌス毒素注射や塩化アルミニウム溶液の外用、塗り薬や、マイクロ波を利用した治療法もあります。

手術治療の適応は、においが強い場合です。アポクリン腺が分布している層を皮膚の裏側から切除する方法が最もよく行われています。当院では小さい切開から手術を行います。皮膚の下を一度はがしてしまうため、また皮膚がくっつくまで手を上げない等の安静が必要となります。

原因がアポクリン汗腺かエクリン汗腺かで治療法が異なりますのでご相談ください。

日本の口唇口蓋裂の出生頻度は、約500人に1人程度とされており、先天性の異常としては頻度の高い疾患の一つです。口唇(くちびる)、顎堤(はぐき)、口蓋(口の中の天井部分)に割れ目が残ったまま生まれる疾患で、見た目の問題に加え、哺乳が困難になったり、中耳炎にかかりやすくなります。治療は手術で対象部位を縫い合わせます。成長によって生じた変化には適時追加の手術を要することもありますが、きちんとした手術が行われれば、将来の心配はありません。

生まれてからしばらくは発覚しないが、後から発覚することもあります。

ミルクが鼻から漏れる、上手にしゃべれない、唇の形が左右非対称、鼻の形が左右非対称などの症状から発覚することもありますので、何か気になることがあればお気軽にご相談ください。

治療の費用は健康保険の対象であり、自治体の乳幼児医療補助や育成医療制度を用いることもできます。

副耳・耳瘻孔(じろうこう)・耳垂裂(じすいれつ)は、先天的にみられる耳の異常です。副耳は耳の前にできる小さな皮膚のふくらみ、耳瘻孔は耳の前や上にある小さな穴で、まれに感染することもあります。耳垂裂は生まれつき耳たぶが割れている状態や、ピアスなどで裂けた状態を指します。いずれも形成外科での手術で目立たなく整えることが可能です。見た目やトラブルが気になる場合は、早めの受診がお勧めです。

乳がんの治療によって失われた乳房の形態を復元する手術です。乳房再建の時期には乳がんの手術の際に行う一次再建と、乳がん術後に行う二次再建があります。乳房の再建方法には、人工乳房(インプラント)による再建と、ご自身の皮下脂肪の豊富な部分を胸に血行を保ったまま移植する自家組織による再建があります。最近は脂肪注入等の治療法(保険非対象)も選択できます。

手術から数年たってからも治療を行うことはできます。一度再建をあきらめた方も再度挑戦することもできます。

糖尿病は血糖値が高くなり、進行すると全身にさまざまな合併症を引き起こします。代表的なものとして、視力低下(糖尿病性網膜症)、腎機能不全(糖尿病性腎症)、感覚鈍麻(末梢神経障害)があります。末梢神経障害では、足先の感覚が低下するため、ちょっとした傷や火傷に気づきにくくなり、いわゆる糖尿病性足壊疽へと発展するリスクが高まります。

また、糖尿病では免疫機能も低下しやすい状態にあります。このため、通常であれば問題とならないような軽度の外傷や靴ずれが、細菌感染の温床となり、壊死や深部感染を招くことがあります。感染が進行すると皮膚や軟部組織だけでなく、骨や関節にまで波及することがあり、治療が遅れると切断に至る可能性もあります。当院では皮膚科と形成外科の専門的な視点から、糖尿病性足病変の早期発見と治療、創傷管理、感染対策、再発予防に力を入れています。必要に応じて血管外科や糖尿病内科と連携しながら、足の温存と生活の質の維持を目指した総合的な医療を提供しています。糖尿病をお持ちの方で、足の傷や皮膚の異常に気づかれた際は、どうか自己判断せず、早めにご相談ください。

巻き爪とは、爪が筒のように巻いてしまう状態をいいます。足の親指に多くみられますが爪が巻いていること自体にはそこまで大きな問題はありません。しまう進行すると爪の端が皮膚に食い込んで痛みや炎症を引き起こすことがあります。原因には、合わない靴、深爪、外反母趾、歩行バランスの乱れなどが関与しています。

一方、「陥入爪(かんにゅうそう)」とは、爪の端が周囲の皮膚にくい込んで炎症や化膿を起こしている状態を指します。巻き爪が原因で陥入爪に進行するケースが多く、赤く腫れたり、出血や膿が出ることもあります。歩行時の強い痛みを伴うことが多く、悪化すると皮膚が盛り上がり、「肉芽(にくげ)」と呼ばれる組織が形成されます。

いずれも放置すると慢性的な痛みや感染を引き起こすため、早期の治療が重要です。当院では、爪の状態や炎症の程度に応じて、テーピングやワイヤー矯正、CO2レーザーによる部分的な爪の除去など、患者さんに適した治療法をご提案しています。巻き爪や爪周囲の痛みにお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

転倒や交通事故、スポーツなどで顔に大きな衝撃が加わると顔の骨も骨折します。顔の骨は手足の骨に比べ、痛みは少なく、薄いためくっつきにくい特徴があります。一番頻度の高いものとして鼻骨骨折があります。鼻骨骨折の一番の問題点は見た目の問題です。骨折の程度によっては鼻づまり(鼻閉)の症状が出る場合もあります。次に頻度の高い骨折はほほぼね(頬骨)骨折です。これも骨折した部位がへこんでしまう、見た目の問題が一番大きいです。その他に口が開きづらくなったり、ほほ~唇にかけてしびれが出ることがあります。

その他には眼窩骨折(吹き抜け骨折)も起こりえます。これは目に大きな衝撃が加わると、眼球を守るため、眼球の周りの骨が骨折します。症状としては物が二重に見えたり(複視)、目がへこんでしまったり(眼球陥凹)、ほほぼね骨折と同様にしびれが出たりします。症状が強いと、吐き気や目が痛くて目が開けられないなどの症状が出ることがあります。

これらの症状がみられた場合には手術で治療をする必要があります。気になる場合はお気軽にご相談ください。

TOP